Les phénomènes sociaux invisibles

Par nos comportements collectifs et individuels, nous masquons certaines réalités sociales. Les sciences humaines et sociales cherchent à documenter ces phénomènes pour les mettre en lumière.

Les femmes dans les sciences : ces raisons qui les plongent dans l’ombre

© Pexels – Chokniti Khongchum.

Déchets : du dégoût à la sobriété, il n’y a (pas) qu’un pas

© Unsplash – Christopher Vega.

Médiévalisme : la réappropriation fantasmée du Moyen Âge

© Unsplash – Gabriella Clare Marino.

L’invisibilisation des violences sexuelles entre partenaires intimes

© Unsplash – Shakeel Ahammed.

Les femmes dans les sciences : ces raisons qui les poussent dans l'ombre

Dans les professions scientifiques, les femmes sont sous-représentées par rapport à leurs collègues masculins. Quelles sont les causes de ce phénomène d’invisibilisation ? Comment s’est construite l’identité masculine de l’activité scientifique ? Marion Paoletti, professeure de science politique à l’université de Bordeaux, soucieuse de l’égalité homme/femme, relève des causes macrosociales.

Les professions scientifiques ont toujours été considérées comme un domaine masculin hégémonique dans lequel les femmes n’étaient prétendument pas les bienvenues. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les scientifiques étaient presque invariablement des hommes, le domaine étant structuré selon les normes et les valeurs de la société. Cette sous-représentation persiste encore aujourd’hui. Les statistiques de l’UNESCO de l’année 2022 parlent d’elles-mêmes : bien que les femmes aient été à l’origine d’un certain nombre de découvertes scientifiques, seulement 33% des chercheurs sont de genre féminin. Pourtant, elles représentent respectivement 45% et 55% des étudiant·e·s en licence et en maîtrise, puis 44% en doctorat[1]. Leur participation dans les professions scientifiques a, certes, progressé au cours des trente dernières années, mais leur situation demeure minoritaire.

L’excellence scientifique implicitement genrée

Comme le souligne Marion Paoletti, professeure de science politique à l’université de Bordeaux, « l’excellence scientifique » est une notion implicitement masculine. Elle repose sur la quantification des publications, ce qu’on appelle la productivité scientifique, mais aussi sur l’internationalisation, à savoir les séjours de recherche. Mais l’inégale répartition du travail parental et domestique induit en réalité un réel frein pour les femmes. « Au lendemain de la thèse, tout le monde publie mais au fil du temps, on remarque que le taux de publication chez les femmes diminue jusqu’à atteindre un minimum à 41 ans. Néanmoins, il tend à s’aligner au moment de la retraite », explique-t-elle. L’excellence scientifique repose également sur la capacité à diriger un projet ou une équipe. Ceci implique une disponibilité totale qui n’est pas toujours possible pour les femmes – « c’est la question du temps des hommes et des femmes » – mais aussi la capacité d’exercer une certaine autorité. Or, en l’état actuel des représentations de genre, le pôle masculin est le plus à même d’exercer cette fonction d’autorité.

« On voit bien l’impact du travail sur la vie familiale mais on voit moins bien l’impact de la vie familiale sur l’organisation du travail. »

Plafond de verre

La société actuelle rend mouvementé le parcours professionnel des femmes, bien qu’elles présentent de meilleurs résultats scolaires que les hommes[2]. Elles sont moins nombreuses qu’eux à poursuivre leur cursus en doctorat, tout comme elles sont moins nombreuses à faire une carrière universitaire. Pour celles qui poursuivent dans l’enseignement supérieur, les tendances professionnelles tendent vers le domaine médico-social et les sciences humaines, sans monter haut dans la hiérarchie de leur structure. Quelle que soit la discipline, l’ascension est difficile. Marion Paoletti pointe du doigt un phénomène connu des sociologues : le « plafond de verre ». Selon elle, il évoque la difficulté pour les femmes d’atteindre des postes hiérarchiques. Tel un obstacle dans l’évolution de leur carrière, il représente les freins invisibles à leur promotion : « Plus on avance, moins il y a de femmes. »

Déconstruire les stéréotypes

La reproduction des stéréotypes de genre est un autre facteur de l’invisibilisation des femmes dans les professions scientifiques. Ceux-ci désignent le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son appartenance au groupe social des femmes ou des hommes. Marion Paoletti présente un exemple de stéréotype de genre employé à tort : « Le cerveau féminin est inapte aux maths. » Ces stéréotypes sociaux ont un impact majeur sur l’orientation des filles vers des études et carrières scientifiques. Par exemple, un sondage Ipsos révèle que seulement 37% des filles envisagent de s’orienter vers une école d’informatique ou d’ingénieur, contre 66% des garçons. Si elles hésitent à choisir les filières majoritairement dominées par les hommes, c’est en partie parce qu’elles intériorisent les stéréotypes selon lesquels ces disciplines ne sont pas faites pour elles.

Pour aider les femmes, de plus en plus de projets visent à réduire cette disparité entre les sexes pour déconstruire l’identité masculine associée aux professions scientifiques. « Il existe de nombreuses actions qui cherchent à rendre visibles ces inégalités » affirme la professeure. C’est le cas du projet RESET (Redesigning Equality and Scientific Excellence Together), coordonné par celle-ci, dont l’objectif est de repenser l’excellence scientifique et l’égalité. Aujourd’hui encore, les femmes s’efforcent de briser les plafonds de verre qui freinent leur accès aux postes de pouvoir et tentent de dépasser les stéréotypes présents dans la société pour montrer que la science ne dépend pas seulement de la testostérone.

[1] Femmes et filles dans les sciences : une plus grande diversité favorise une plus grande innovation (ONU), 2021. ONU Info.

[2] MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 2020. Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur. Étude. Paris. e-ISBN 978-2-11-155485-6.

Lucie Grandgirard

Déchets : du dégoût à la sobriété, il n’y a (pas) qu’un pas

Réduire les ordures est un chantier collectif indispensable d’un point de vue écologique. Mais de la répulsion qu’elles suscitent au pouvoir d’achat des personnes, les freins sont de taille. Pourquoi, pour qui est-ce si difficile ? Passées sous la loupe de la sociologie de l’environnement, nos poubelles se révèlent.

Vivre dans un monde quasi sans déchets… Et pourquoi pas ? Ces dernières années ont vu fleurir les initiatives zéro-déchet : certains produits de consommation néfastes pour l’environnement, comme les protections périodiques, sont peu à peu concurrencés par des alternatives réutilisables. En parallèle, les pratiques de nettoyage collectif comme les Initiatives Océanes ou le World Cleanup Day ont un succès croissant – ce dernier affichait un résultat de 1002 tonnes de déchets ramassés en France en 2022 contre 615 en 2021.

Une quête d’hygiène à l’origine du problème

Pourtant, cet idéal de propreté est encore loin d’être gagné. Et pour cause : la production de déchets augmente petit à petit en France. En 2018, un·e habitant·e produisait 580 kg de déchets pendant l’année, contre 516 kg en 2015, d’après le Service des données et études statistiques (SDES). « Ils sont le témoignage de notre consommation, et en disent beaucoup sur nous-mêmes. Le décalage entre le discours de réduction et les pratiques n’est pas forcément volontaire », explique Maxence Mautray, doctorant en sociologie de l’environnement à l’unité PAVE du Centre Émile Durkheim à Bordeaux.

À la racine de la relation ambivalente entretenue avec nos déchets, se trouvent des représentations hygiénistes : « Dans les années 50, le milieu de vie est devenu une préoccupation centrale des politiques publiques. Tout ce qui est venu salir et remettre en cause l’ordre de cet espace a été invisibilisé », détaille le doctorant, en cours de thèse sur la place des déchets dans la collectivité. « La société tout entière vise à cacher le déchet et sa collecte pour entrer dans cette morale. Le ramassage se fait la nuit, l’enfouissement est caché, les déchetteries se trouvent en marge des villes. » L’ordure étant dissimulée, difficile de se rendre compte de son impact individuel…

Tou·te·s inégaux·les face au changement

Le discours de réduction trouve aujourd’hui une certaine résonance dans la société : une étude IFOP de 2020 pointe que 96% des Français·es estiment que chaque petit geste est important en matière de réduction des ordures. « Mais résoudre cette crise des déchets sans faire augmenter les inégalités sociales est très difficile, car la production est très liée au pouvoir d’achat, mais aussi à l’offre de commerce, au lieu de vie, à la mobilité, aux habitudes… Tout le monde n’a pas la même marge de manœuvre », prévient le chercheur.

Ainsi, le discours zéro-déchet, qui promeut le réemploi, le détournement de matériaux, et une réflexion sur les déchets dits inutiles comme les emballages, a un premier frein : l’aisance financière limitée de certains groupes visés. Et donc, leur identification à une strate plus modeste de la société. « On trouve des effets de classe, où les catégories aisées, au fort capital économique et culturel, vont pouvoir se distinguer par leur consommation. Les compétences liées à la récupération et au détournement, par exemple de palettes en bois réutilisées en meubles, seront valorisées dans leur groupe social. Chez les classes plus populaires, cette même pratique montrera un manque de moyens et renverra une image de soi plus négative », précise Maxence Mautray.

Des intérêts divergents entre privé et public

Pour autant, les communes ne désespèrent pas de faire diminuer la production de déchets de leurs résident·e·s. C’est pour elles un enjeu majeur, car la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est en hausse continue. Autour de Bordeaux, ces charges pèsent davantage sur les petites communes, qui ont vu, qui plus est, leur tarif à l’incinération augmenter, tandis que celui de la métropole baissait. « C’est une logique capitaliste. Cela contraint les collectivités locales, qui sont elles-mêmes obligées de contraindre les ménages et de participer à l’écologisation des modes de vie », résume le jeune sociologue.

« Valoriser le recyclage, c’est aussi valoriser une forme de consommation. »

Un progrès se fait sentir : les ordures ménagères résiduelles diminuent peu à peu. C’est la production d’emballages recyclables qui fait augmenter le total des déchets produits. Une bonne nouvelle ? « Les entreprises de traitement des déchets ont pour but de faire du profit à partir des matières premières. Elles veulent donc qu’on produise des emballages, ce qui va à l’encontre des discours de réduction. Valoriser le recyclage, c’est aussi valoriser une forme de consommation », souligne le chercheur. Le meilleur déchet, c’est définitivement celui qu’on ne produit pas.

Marianne Lachaud

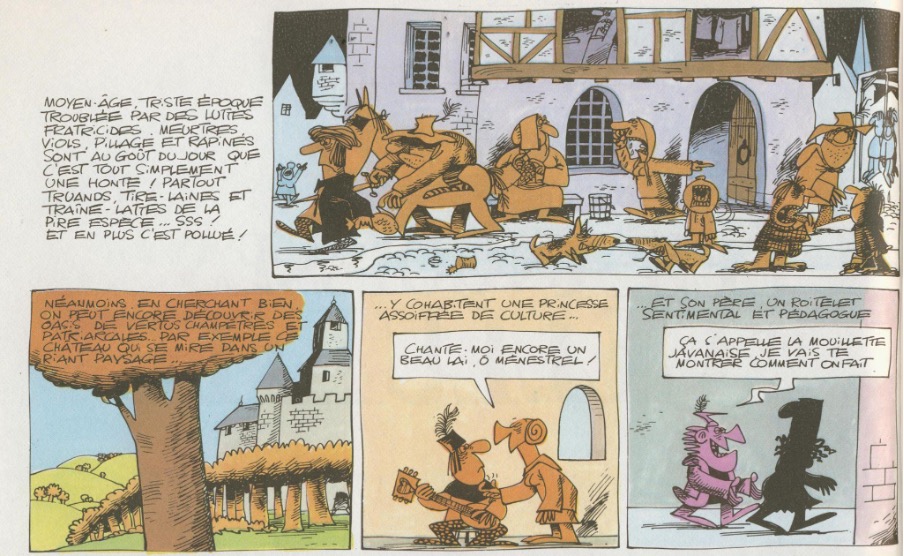

Médiévalisme : la réappropriation fantasmée du Moyen Âge

Sorcières, aventures héroïques ou mythe de la terre plate, le Moyen Âge est une époque marquée par de fortes représentations contemporaines. Issues de l’imaginaire populaire, elles sont portées par la fantasy, les jeux ou les reconstitutions. Pour mieux comprendre ce phénomène, le médiévalisme étudie comment ces fantasmes naissent et évoluent au fil du temps.

Le Seigneur des Anneaux, Le Roman de Renart ou même Kaamelott… Difficile de passer à côté des œuvres mettant en scène le Moyen Âge. Pourtant, même si ces créations peuvent présenter des faits historiques avérés, il n’en reste pas moins que cette période est souvent réinterprétée et fantasmée par les artistes. Ces adaptations du passé sont étudiées par de nombreux scientifiques, dont Florence Plet, maître de conférences à l’unité de recherche Plurielles (Université Bordeaux Montaigne). Sa spécialité : la bande dessinée.

La transformation des œuvres pour mettre en lumière le présent

Lorsqu’on lui pose la question de savoir si le phénomène est récent, Florence Plet sourit : « Bien sûr que non ! Dès la Renaissance, François Ier fait revisiter de manière plus moderne le Roman de Tristan. Ou encore, pendant le XIXe siècle, de multiples romans sentimentaux pseudo-médiévaux naissent et ont un succès fou. » Autrement dit, la réinterprétation du Moyen Âge commence… dès la fin du Moyen Âge !

Ces adaptations touchent de nombreuses œuvres littéraires qui modernisent leur approche, leur écriture et leurs messages. Par exemple, Le Roman de Renart, aujourd’hui adapté principalement en conte pour enfant, présentait des êtres cruels et de la violence dans l’œuvre originale. Cependant, l’école de la IIIe république au XIXe siècle a besoin de textes littéraires pour les manuels scolaires. Le roman est alors adapté à cet usage.

Cette transformation des textes est bien sûr plus nuancée et peut faire l’objet d’un processus inversé. En revisitant de nouveau les œuvres, des éléments d’origine comme des personnages ou des messages peuvent refaire surface.

En somme, « en invisibilisant une partie du Moyen Âge, on rend visible notre manière de voir le monde », résume Florence Plet. En d’autres termes, l’étude de la modernisation de ces œuvres, à travers les thèmes abordés ou le caractère des personnages, en dit beaucoup sur l’époque à laquelle elles ont été adaptées.

Réécrire la science et les clichés

Les œuvres artistiques ne sont pas les seuls objets à être transformés. Après la Révolution française, la science médiévale a été dévalorisée pour montrer que les temps anciens étaient obscurs et rétrogrades. Par exemple, des recherches bordelaises ont montré que la Terre n’a pas été pensée plate par les scientifiques médiévaux. Ainsi, « de nombreux clichés naissent dès la Renaissance », synthétise Florence Plet. Ces clichés ne sont pas anodins. Transmis au fil du temps par l’art ou l’enseignement, ils se sont peu à peu banalisés.

Mais ce phénomène invite aussi les artistes à lire les travaux scientifiques pour déconstruire ces clichés et se rapprocher d’une vérité historique. C’est le cas de la bande dessinée Cellulite qui met en scène une jeune princesse rebelle et qui déconstruit de nombreux mythes autour du prince charmant et du Moyen Âge sale et disgracieux.

Les transformations scientifiques et historiques effectuées par les artistes sont donc à nuancer. Florence Plet relativise même la vision d’un savoir incontestable : « N’oublions pas que la science n’est pas une certitude. Dans les œuvres, il faut faire un choix, le cliché ou le fait avéré, le but étant la création artistique et narrative. »

Une reconstruction invisible et inéluctable

Ainsi, le Moyen Âge reste inaccessible dans sa globalité, tant par la science que par l’art. Florence Plet raconte de manière plus personnelle : « En tant que professeure de lettres, plus j’ai l’impression de connaître le Moyen Âge, moins je le connais. Lorsque j’étudie une œuvre, j’ai deux sentiments contraires : elle m’échappe complètement et pourtant elle m’appartient. »

Pour finir, la chercheuse transmet une note optimiste : « C’est beau le fantasme ! L’entièreté du Moyen Âge nous restera à jamais inaccessible. Alors prenez plaisir à découvrir ce qui nous est accessible et surtout, n’ayez pas peur de déformer. Même s’il reste obligatoire d’apprendre vos cours d’histoire ou de phonétique ! »

Adrien Lascombes

L’invisibilisation des violences sexuelles entre partenaires intimes

Les violences sexuelles entre partenaires intimes sont souvent invisibilisées tant par l’agresseur, la justice, que la victime elle-même. Alexia Boucherie, doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim, explique que tout tourne autour d’une seule notion, le consentement.

D’un point de vue légal, une violence conjugale peut être d’ordre physique, psychologique, économique ou sexuelle. Dans ce dernier cas, elle peut correspondre soit à des attouchements soit à des viols. Une agression sexuelle est considérée comme telle par la loi à partir du moment où une atteinte sexuelle est commise sans le consentement clair et explicite de la victime. « Le problème, c’est que les partenaires rendent invisibles les signes du consentement et vont essayer de se rattraper à un script sexuel pour compenser », explique Alexia Boucherie. Par le terme de script sexuel, la doctorante désigne un concept qui vise à penser la manière dont des individus entrent en relation sexuelle. Ces violences, liées à l’invisibilisation du consentement, se situent dans une zone floue, dite grise. Il est donc compliqué pour la loi de juger ces agissements.

Quand c’est non, c’est non !

Mais quand c’est oui, est-ce que c’est vraiment oui ? Il existe plusieurs schémas types donnant lieu à des violences sexuelles, mais les plus récurrents sont liés à l’autocontrainte de la victime et l’insistance du partenaire. « J’ai rarement eu des récits de viols avec une contrainte explicite », rapporte Alexia. Certaines victimes sont capables de proposer un acte sexuel sans désir afin d’éviter la pression infligée par leur partenaire ou pour éviter une conversation difficile.

« On peut ajouter qu’il y a une invisibilisation de l’explicite sexuel », ajoute la doctorante. Les personnes vont souvent avoir tendance à utiliser des implicites verbaux ou physiques pour montrer leurs désirs sexuels, car le sexe est sujet à beaucoup de tabous dans la culture européenne. Ces utilisations de sous-entendus empêchent une communication claire entre les partenaires et peuvent aussi mener à ce genre de violences.

La dimension genrée des violences sexuelles

« Nous avons tous·te·s grandi dans une société où le script sexuel de la culture du viol domine », souligne Alexia Boucherie. Le concept de script sexuel est très important lorsque l’on souhaite étudier la sexualité d’un point de vue sociologique ou anthropologique. Il se décline en plusieurs processus, l’un d’entre eux étant le scénario culturel qui permet à la personne de se baser sur une norme créée par la société dans laquelle elle a grandi. La culture du viol fait partie de ces scripts : elle représente la manière dont le viol est perçu dans l’imaginaire collectif d’une société donnée et traduit un ensemble d’attitudes et de comportements visant à le minimiser et le normaliser. Malgré sa dimension genrée, elle peut aussi se reproduire dans des relations homosexuelles via les scripts sexuels.

Les conséquences de ces violences invisibilisées

Selon l’enquête Cadre de vie de l’INSEE, en France, chaque année, 200 000 personnes âgées de 18 à 25 ans sont victimes de violences sexuelles et 77% d’entre elles sont des femmes. Il faut savoir que 81% de ces victimes ne se déplacent pas à la police ou à la gendarmerie pour déclarer les faits. Suite à une agression sexuelle, de nombreux problèmes peuvent pourtant en découler, notamment des conséquences sur la santé physique allant de la perte d’appétit à des problèmes somatiques. Il peut également y avoir des dysfonctions sexuelles et des conséquences sur la santé mentale allant de l’anxiété à des pensées suicidaires.

Les violences énumérées dans cette enquête de l’INSEE sont les viols, tentatives de viol et attouchements sexuels. Les violences invisibles comme l’autocontrainte ou la pression ne sont pas prises en compte. « Les personnes subissant ces violences dans un cadre de relation institutionnalisée réagissent souvent en prenant sur elles parce qu’elles ne veulent pas nuire à l’agresseur et à leur relation », conclut Alexia Boucherie. Le meilleur moyen d’éviter ce genre de violence serait de réussir à établir une communication explicite entre partenaires intimes.

Hector Morelle