Les phénomènes naturels imperceptibles

Tout autour et en nous, des phénomènes naturels surviennent à des échelles ou des temporalités imperceptibles pour l’être humain. Pour autant, leurs conséquences sont bien réelles.

Le fructose, ami ou ennemi de notre alimentation ?

© Unsplash – Myriam Zilles.

Le mal invisible : paralysé sans le savoir

© Unsplash – Accuray.

Le dépérissement des arbres, le mal invisible de nos forêts

© Unsplash – kazuend.

L’origine toujours discutée des sursauts radio rapides

© Unsplash – Yang Shuo.

Nanoparticules associées : une pollution invisible, un cocktail toxique

Le plastique perdure dans l’environnement sous la forme de fragments nanométriques invisibles à l’œil nu. Leur présence, bien qu’imperceptible, a déjà d’importants impacts sur les écosystèmes. Si leur devenir dans les systèmes aquatiques reste inconnu, leurs effets sur la biodiversité commencent peu à peu à se dévoiler.

En Gironde, les écotoxicologues s’intéressent aux polluants des systèmes aquatiques depuis longtemps. Entre la Garonne et la Leyre, cette pollution invisible est largement présente autour de nous. Divers projets de recherches sont lancés pour étudier l’impact des nanoparticules et des nanoplastiques, morceaux réduits de macrodéchets de plastiques, sur les environnements et les organismes. Magalie Baudrimont, chercheuse au sein de l’équipe d’écotoxicologie aquatique du laboratoire EPOC, a travaillé sur l’un d’entre eux : le projet PLASCOTE.

PLASCOTE, de la recherche aux sciences citoyennes

Le projet PLASCOTE a permis d’étudier jusqu’à la fin de l’année 2021 la contamination aux nanoplastiques sur le bassin versant de la Leyre. Soutenu par le laboratoire d’excellence LabEx COTE, il rassemblait quatre partenaires : le laboratoire EPOC, l’IRSTEA Bordeaux, l’UMR Géosciences de Rennes, et l’association La Pagaie Sauvage. Lauréat 2019 du prix Talent U dans la catégorie recherche et innovation, ce projet particulier n’est pas passé inaperçu.

La singularité de l’étude résidait en premier lieu dans sa dimension participative. Des campagnes citoyennes de prélèvement de déchets plastiques ont été organisées sur la Leyre en canoë-kayak par la Pagaie Sauvage. Les récoltes étant destinées aux expérimentations en laboratoire, c’était une belle façon d’impliquer les citoyens dans la recherche tout en effectuant un recyclage intelligent de ces déchets. « C’était un chouette projet. C’était super d’associer la recherche fondamentale aux sciences participatives et à la vulgarisation scientifique », indique Magalie Baudrimont. Au sein du laboratoire EPOC, une espèce de mollusque filtreur était utilisée comme un indicateur de l’état de pollution de l’eau. Cette espèce n’est autre qu’une palourde, Corbicula fluminea. Lors des expérimentations, elle était exposée aux nanoplastiques provenant de la Leyre, et les réponses biologiques qui découlaient de cette exposition étaient analysées minutieusement.

Zoom sur les nanoplastiques

Les nanoplastiques sont considérés comme la fraction la plus dangereuse des déchets plastiques pour la vie aquatique, mais pourquoi ? La réponse se trouve dans leur petit gabarit. Grâce à une taille inférieure à un micromètre, ils pénètrent aisément dans les cellules vivantes. Cela s’explique par le fait que les nanoplastiques présentent une très grande réactivité de surface. Cette dernière correspond à l’interaction de la particule avec son environnement au niveau de sa surface. Plus une sphère est petite, plus le rapport de la surface sur le volume augmente. À l’échelle nanoparticulaire, cela signifie que le nombre d’atomes qui interagissent directement avec l’environnement augmente de façon exponentielle. C’est pourquoi l’absorption des nanoplastiques par les cellules est si efficace : leur réactivité de surface augmente d’autant plus que leur taille diminue.

Sur le même principe, leur surface de contact avec l’eau étant décuplée, les nanoplastiques fixent très facilement les autres polluants déjà dissous dans le milieu. Ils deviennent ainsi d’importants vecteurs de contamination. Les nanoplastiques associés à d’autres polluants forment ce que Magalie Baudrimont appelle des « cocktails toxiques ». En effet, l’impact des nanoplastiques sur les organismes est amplifié en présence d’autres polluants.

Un avenir encore flou

« Nous, les écotoxicologues, sommes des lanceurs d’alertes », déclare Magalie Baudrimont. Leurs travaux nous permettent de prendre la mesure des effets dévastateurs de ces infimes particules. Les réponses des organismes peuvent être physiologiques – perturbation de la respiration, de la croissance ou encore de la reproduction – mais aussi moléculaires allant jusqu’à une modification de l’ADN. Les solutions envisagées pour pallier cette pollution restent pour le moment peu concluantes, de vraies mesures doivent être prises en amont pour travailler à la source et éviter le rejet de déchets plastiques. Ainsi, « la meilleure lutte, c’est d’éviter la source », souligne Magalie Baudrimont.

Célia Mira

Le fructose, ami ou ennemi de notre alimentation ?

Nos paquets de gâteaux et de pâtisseries industrielles en sont remplis : sirop de fructose-glucose, ISO glucose, glucose inverti… Bref, ils sont partout. Les sucres sont aujourd’hui utilisés à toutes les sauces par les industriels mais leurs effets sur la santé humaine et en particulier sur le cerveau humain sont encore peu connus. Heureusement, des méthodes d’étude permettent de mieux voir leurs effets sur notre cerveau, et d’adapter les recommandations nutritionnelles.

Au premier abord, le fructose pourrait sembler inoffensif. Sucre naturellement présent dans les fruits ou dans le miel, il est depuis les années 70 utilisé dans de nombreux produits transformés. D’abord popularisé aux États-Unis dans des sirops de maïs enrichis en fructose, ajouté dans des gâteaux et dans d’autres produits sucrés, il fait aussi petit à petit sa place dans le rayon des produits salés. Ce fructose utilisé par les industriels provient souvent d’amidon de maïs qui est digéré une première fois en glucose, puis soumis à une seconde réaction enzymatique qui transforme ce glucose en fructose. Voilà la recette de ces fameux sirops enrichis en fructose…

« Nous cherchons à mieux comprendre les effets sur le cerveau des nutriments que l’on retrouve dans notre assiette. »

Consommé à petite dose, ce fructose n’est pas nocif. Mais selon le rapport de l’ANSES de 2018, une consommation de plus de 50 grammes de fructose par jour entraîne des problèmes sur la santé. Consommé à haute dose, il peut par exemple engendrer un taux de lipides anormalement élevé dans le sang et provoquer des maladies cardiovasculaires, du diabète ou d’autres problèmes métaboliques. Mais qu’en est-il des effets sur le cerveau ? C’est la question que se posent les chercheurs du projet de recherche MoodyFructose, une collaboration française entre les instituts NutriNeuro de Bordeaux, Micalis de Paris et le CHU de Rouen.

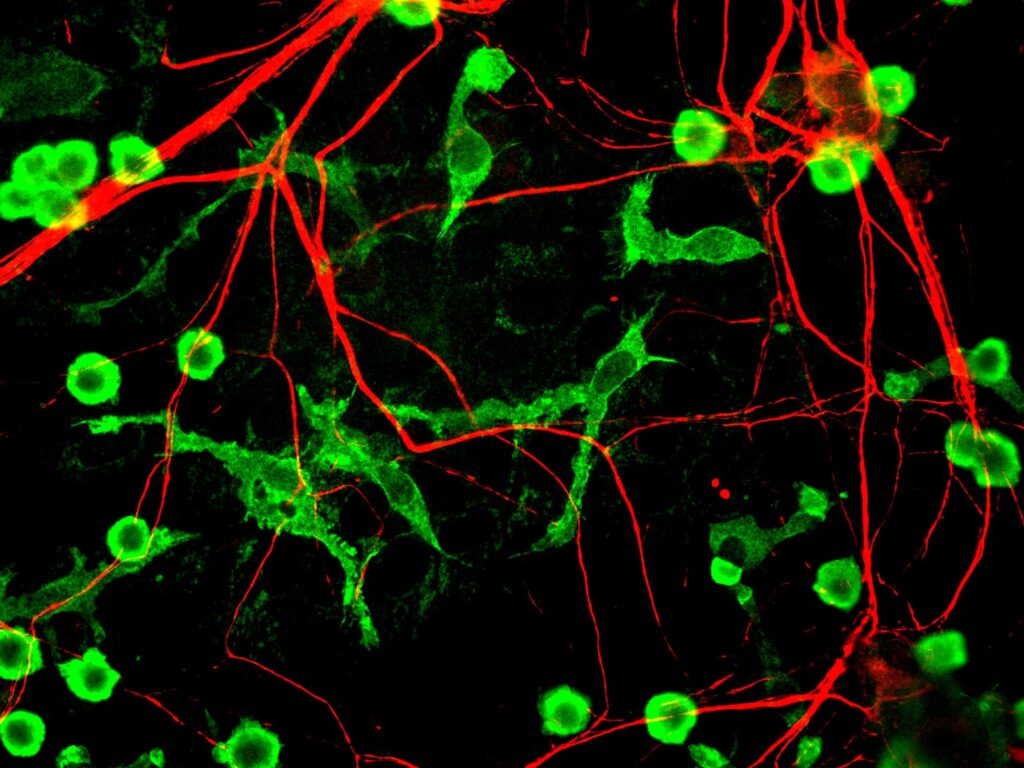

Afin d’étudier l’impact du fructose sur le cerveau, les chercheurs se sont intéressés aux deux grands types de cellules du cerveau : les cellules gliales et les neurones. Parmi ces cellules gliales, ils se sont focalisés sur les microglies, ces cellules immunitaires du cerveau sensibles au fructose grâce à leur transporteur sélectif pour le fructose GLUT5. Ces cellules contrôlent la neuroinflammation et leur dysfonctionnement est à l’origine de nombreuses maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer.

Trois méthodes pour voir l’invisible

Pour chercher à caractériser les effets que le fructose peut avoir sur la santé humaine, les chercheurs ont recours à des modèles animaux. Ils croisent plusieurs méthodes d’étude complémentaires : la méthode in vivo sur des sujets vivants, la méthode ex vivo sur des tissus maintenus en vie de façon artificielle et la méthode in vitro où des cellules sont cultivées dans des environnements contrôlés.

In vivo, des souris sont soumises à des régimes enrichis à 25% de fructose : « l’équivalent de quelqu’un qui boit du coca tous les jours et ne boit que ça », vulgarise Xavier Fioramonti, chercheur à NutriNeuro et spécialiste du fructose. Les scientifiques regardent leur comportement afin de voir si les animaux sont atteints de résignation (terme employé pour parler de dépression chez les animaux) ou de troubles de la mémoire. Les cerveaux des souris observés au microscope permettent ensuite aux chercheurs de voir l’état des microglies selon leur régime alimentaire.

En complément de ces études in vivo, des microglies sont cultivées in vitro puis soumises à différentes concentrations de fructose afin de voir si ce sucre modifie la physiologie de ces cellules et notamment leur réponse neuroinflammatoire. Cela permet aux scientifiques de cibler directement les cellules qui les intéressent, sans avoir à passer par un modèle vivant plus complexe.

Une troisième méthode, cette fois ex vivo (en dehors du vivant) consiste à maintenir artificiellement en vie des tranches de cerveaux de souris grâce à des solutions physiologiques. Les scientifiques mesurent alors l’activité électrique des neurones en fonction de différentes concentrations de nutriments grâce à un fin capillaire de verre relié directement au neurone : on appelle cela l’électrophysiologie.

MoodyFructose, un projet à suivre

Le projet MoodyFructose explore également le lien entre le cerveau et le microbiote intestinal, souvent considéré comme notre deuxième cerveau. De nombreuses études montrent que le microbiote est capable de dialoguer avec le cerveau par la libération de molécules dans le sang ou à travers l’activation de nerfs.

« Nous cherchons à mieux comprendre les effets sur le cerveau des nutriments que l’on retrouve dans notre assiette », résume Xavier Fioramonti. Sont-ils bénéfiques ? Sont-ils délétères ? Le but de l’équipe Nutrimind est justement d’étayer les recommandations alimentaires que les nutritionnistes mettent ensuite en pratique et dans certains cas, d’alerter le pouvoir public sur la toxicité potentielle de certains nutriments. En attendant des résultats plus précis sur la santé humaine, il semblerait que la modération du fructose, (sur)utilisé dans les produits transformés, soit de mise.

Thomas Larrat

Le mal invisible : paralysé sans le savoir

Les réseaux cérébraux impliqués dans la conscience des mouvements du corps, à savoir la conscience motrice, ont été identifiés par une équipe de l’Institut des Maladies Neurodégénératives de l’université de Bordeaux en collaboration avec l’Université de Vérone. Ce mécanisme liant le corps à l’esprit a été découvert via l’examen de patients atteints d’anosognosie de l’hémiplégie (AHP).

Qui mieux que vous sait ce que vous percevez, ressentez ou vivez ? Vos actions sont le fruit de vos réflexions, vous êtes la fusion parfaite d’un esprit et d’un corps en harmonie. Pourtant, il n’y a qu’un pas entre le désordre et cet équilibre fragile. Ce désordre se nomme parfois anosognosie, un trouble rendant un patient atteint d’une maladie ou d’un handicap inconscient de sa condition. L’exemple le plus fréquent se trouve chez les individus souffrant d’hémiplégie, une paralysie qui n’affecte qu’un seul côté du corps. Les personnes atteintes ne peuvent pas bouger leurs mains ou leurs jambes, mais n’en ont pas conscience et sont persuadées qu’elles peuvent se mouvoir.

Le patient menteur malgré lui

L’AHP survient suite à un choc ayant endommagé le cerveau, après un accident de voiture par exemple. Valentina Pacella, postdoctorante au Groupe d’imagerie neurofonctionnelle (GIN-IMN) a effectué sa thèse sur le sujet. Elle raconte : « Pour repérer les patients atteints d’AHP nous faisons un test simple sous la forme d’un questionnaire et cela peut donner lieu à des échanges déconcertants. Je leur demande “pouvez-vous bouger votre main ?” et ils me répondent “oui bien sûr”. Alors je leur pose la question “pouvez-vous me le montrer ?” et ils hochent la tête. “Avez-vous bougé votre main ?” – “oui, vous ne voyez pas ?”, mais ils n’ont fait aucun mouvement. » Ce trouble de la conscience motrice est rare et reflète une déconnexion entre le corps et l’esprit. Il disparaît généralement quelques jours après le choc, mais dans certains cas, plus rares, il persiste.

Un problème de mise à jour

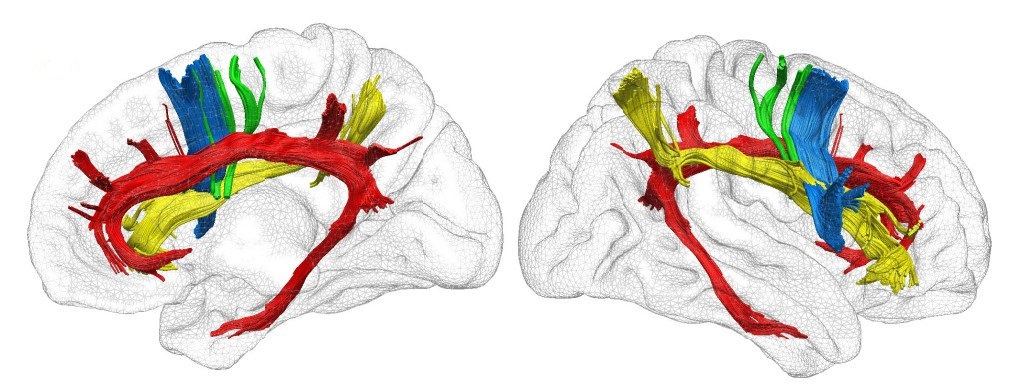

L’AHP est un syndrome pathologique dû à des lésions dans certaines aires de l’hémisphère droit du cerveau. Valentina Pacella précise : « Avant nous pensions que les patients ignoraient juste ce qui leur arrivait, comme un problème psychologique, mais en réalité, c’est physique ». Le problème provient de la perception du corps par l’individu. Il en avait une image bien précise, et après le choc, le cerveau n’a pas fait la « mise à jour ». Le patient voit que sa main reste immobile, mais il ne peut pas l’enregistrer, c’est une erreur dans sa perception. En recoupant et analysant les données cérébrales des individus atteints d’AHP, les chercheurs ont identifié les trois réseaux à l’origine de la conscience motrice. Le système prémoteur, chargé de la planification et de l’organisation du mouvement, le système limbique, impliqué dans la formation de la mémoire, et le système attentionnel ventral, pour le maintien de la vigilance.

Discussion secrète intracérébrale

Identifier les zones impliquées dans l’AHP a permis aux chercheurs de comprendre d’où provient la conscience motrice, et plus important encore, de percer une partie du mystère cérébral. « Les scientifiques divisent le cerveau en régions connectées entre elles par des bandes de matière blanche, explique la chercheuse, et pendant longtemps, nous avons pensé que toute la cognition était seulement due à la surface du cerveau, et dans des régions spécifiques. » Aujourd’hui, cette hypothèse est refoulée par des études comme celle sur l’AHP, à la faveur d’une collaboration entre les aires cérébrales. Plutôt que de compartimenter le cerveau en différentes sections, la recherche s’attache à comprendre comment les régions se parlent à travers la matière blanche.

Éloïse Lutz

Le dépérissement des arbres, le mal invisible de nos forêts

L’accumulation des perturbations en forêt, qu’elles soient d’origine vivante ou physico-chimique, peuvent induire un dépérissement des arbres. Cette mort est lente et silencieuse, presque invisible, mais peut aboutir en définitive à la disparition d’un bois tout entier.

Les sécheresses, les canicules ou encore les tempêtes sont des phénomènes qui impactent nos forêts sur le court terme… mais aussi le long terme ! Le dépérissement d’un arbre est un phénomène lent, qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années. S’il peut être causé par des facteurs abiotiques (sécheresse, érosion etc.), ce sont également des facteurs biotiques (animaux, micro-organismes etc.) qui peuvent en être la cause. Le symptôme caractéristique est une descente de cime de l’arbre, c’est-à-dire qu’il perd ses feuilles, progressivement, de haut en bas.

Les causes du déclin

Les causes étant multiples et complexes à identifier, il n’est pas possible de les étudier toutes à la fois. Lisa Eichenlaub, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement en doctorat à INRAE1 Nouvelle-Aquitaine, étudie les causes biotiques du dépérissement et les maladies émergentes des chênes en France dans un contexte de changement climatique.

Pour la doctorante, l’ensemble des causes peut être comparé à « un sac de billes où chaque bille représente un facteur ». « Chaque étude d’un facteur permet de mieux comprendre de quoi ce sac de billes est fait. » Prenons l’exemple concret d’une parcelle subissant une sécheresse. Elle va être affaiblie par le manque d’eau, ce qui se traduit par une perte de feuilles inhabituelle. Un ravageur peut ainsi s’installer car les conditions sont plus favorables pour lui. En détruisant l’écorce des arbres, l’insecte crée des lésions rendant le développement d’une maladie plus probable. Dès l’apparition des premiers symptômes (perte de feuilles) les arbres sont alors qualifiés de dépérissants. Si la maladie va être pointée du doigt, le déclin se révèle être multifactoriel. Face à des arbres dépérissants, il est donc nécessaire de réaliser des analyses poussées afin d’identifier des causes qui ne seraient pas visibles, comme un manque d’eau.

Dans le cas de sa thèse, Lisa Eichenlaub mesure la santé d’un arbre avec l’attribution d’une note. Elle prend en compte dans cette dernière l’historique de la parcelle sur laquelle il se trouve afin de mieux déterminer les facteurs qui entrent en jeu. La note attribuée évoluera en fonction de l’intensité des symptômes apparents sur les arbres. Si le dépérissement observé aboutit souvent à la mort de l’arbre, cela n’est pas systématique. Il est possible d’observer parfois une relance. C’est cette capacité d’adaptation et de résilience que les scientifiques cherchent aujourd’hui à comprendre et améliorer.

Lutter contre le dépérissement

Les dépérissements augmentent chaque année et sont de plus en plus rapides. La fréquence et la violence croissantes des événements climatiques extrêmes et d’autres facteurs de stress pour les forêts participent à cette augmentation. « Pour lutter, il faut d’abord prévenir », estime Lisa Eichenlaub. Les deux points clé dans cette lutte sont l’adaptation des forêts et la prévention auprès des acteurs du secteur et du grand public. Les mesures mises en place consistent notamment à faire évoluer la gestion des forêts et les pratiques de sylviculture.

Agir à son échelle

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il est également possible d’agir à titre individuel et ce de plusieurs façons. Premièrement, en se renseignant sur des sites et des applications qui permettent d’apprendre à identifier des espèces végétales ainsi que des symptômes et des agents pathogènes. Puis, une fois les connaissances acquises, il est possible de prendre part à des programmes de sciences participatives qui permettent de contribuer aux récoltes de données qui sont par la suite utilisées dans des études scientifiques. Il est également possible d’agir en respectant les restrictions ou simples recommandations du gouvernement et de l’Office national des forêts (ONF) sur les périodes de canicule. Le risque d’incendie est en effet plus élevé pendant ces périodes et s’y promener représente un danger pour soi mais aussi pour le milieu.

Les conséquences du changement climatique aggravent l’état de santé des forêts. Pour lutter, les études scientifiques, le développement de nouveaux moyens de lutte mais aussi la mobilisation des citoyens apparaissent essentiels pour la survie de ce biotope.

[1] Institut de recherche public œuvrant pour un développement cohérent et durable de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Lucile Paulignan

L’origine toujours discutée des sursauts radio rapides

Malgré de récentes découvertes favorisant certaines hypothèses sur leur origine, les sursauts radio rapides restent un mystère pour la recherche. Créés par des corps célestes extrêmement puissants, ces impulsions radio traversent l’Univers sans pour autant révéler leurs émetteurs cachés dans le cosmos.

Les sursauts radio rapides ou FRB pour fast radio burst sont actuellement un problème cosmique non élucidé que les scientifiques du monde entier tâchent de résoudre. Un FRB est une impulsion radio à un endroit dans le ciel, très puissante et éphémère, au point de délivrer jusqu’à 100 millions de fois la puissance du Soleil pendant quelques millisecondes. « C’est relativement intense et sur une très courte durée de temps : on calcule à combien de watts le signal s’élève et on reste muet parce que c’est absolument faramineux. Puis, plus rien et cela 100 000 fois par jour sur tout le ciel », explique David Smith, directeur de recherche CNRS (Centre national de la recherche scientifique) au LAB (Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux).

Une jeune découverte

La découverte des FRB remonte à seulement 2007 par l’astrophysicien Duncan Lorimer et son élève David Narkevic qui est chargé d’analyser des données d’archives du radiotélescope de Parkes en Australie à la recherche de pulsars [1] particuliers. Il remarque alors un signal radio extrêmement puissant qui ne dure que 5 millisecondes. En comparaison, un humain met entre 100 et 150 millisecondes pour cligner des yeux. Les deux chercheurs estiment l’origine du signal à un peu plus de 3 milliards d’années-lumière de notre planète, c’est-à-dire bien au-delà de notre galaxie. Cette découverte est toutefois mise en doute par la communauté scientifique du fait de la puissance du signal et de la distance estimée de sa source. L’hypothèse émise est qu’il s’agissait plutôt d’une interférence radio d’origine terrestre, provenant des micro‑ondes de la cantine du radiotélescope. Cependant, des FRB ont été découverts par d’autres radiotélescopes notamment celui de Parkes, ce qui confirme bien l’existence du phénomène.

Des pistes de recherche

La recherche fait un bond en 2020 en associant l’origine d’un FRB à un magnétar au sein de notre galaxie, un type d’étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est ce qui reste de l’explosion en supernova d’une étoile massive (plus de 8 fois la masse du Soleil) en fin de vie. Très dense, elle est composée exclusivement de neutrons, une des particules composant les atomes. Elle ne mesure qu’une vingtaine de kilomètres de diamètre environ. Pourtant, elle est plus massive que notre Soleil qui mesure 1 392 684 kilomètres de diamètre. Comme les pulsars, un magnétar est un type d’étoile à neutrons qui tourne très vite sur elle-même. La différence est qu’il a un champ magnétique 100 fois plus puissant que celui d’un pulsar typique et 100 000 milliards de fois supérieur à celui de la Terre.

Le FRB associé au magnétar est un répétiteur, c’est-à-dire qu’il est capté périodiquement par nos radiotélescopes, il se répète. Cela ouvre des pistes pour supposer l’origine d’autres FRB répétiteurs. Cependant, cette sous-catégorie de FRB ne représente qu’une petite poignée de la totalité détectée. « Les répétiteurs sont les seules choses que l’on peut étudier mais qu’en est-il des 100 000 autres par jour ? On est toujours dans le coton pour tous les autres qui sont des one shot », concède David Smith. Ces one shot, qui ne se répètent pas, rendent leur localisation précise impossible car leur apparition est imprévisible, « il y a de bons arguments pour dire que les répétiteurs et les one shot sont de la même famille, mais ce n’est pas certain », ajoute-t-il.

Contre les clichés sur l’Univers

Féodor Pavleev