Le monde de l'infiniment petit

Organismes microscopiques, microparticules, molécules et atomes : ces entités sont si petites qu’elles sont invisibles à l’œil nu.

À la découverte des coacervats, ces mystérieuses gouttes d'eau dans l'eau

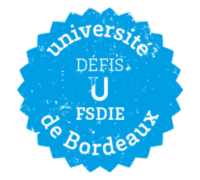

Photo de coacervats vus au microscope.

© Guillaume Gimenez, ISM.

Microbiome marin : l'invisible, plus important que le visible ?

Microbiome marin (copepodesapphiriride).

© Maëva Bardy, Tara Océan.

À la découverte des maladies auto- immunes : l’exemple de la myasthénie

Représentation 3D d’un anticorps.

© Anirudh.

Les microplastiques : une pollution invisible

Photo de la laisse de mer sur une plage de Lanzarote (île des Canaris).

© Jérôme Cachot.

À la découverte des coacervats, ces mystérieuses gouttes d'eau dans l'eau

D’une colle qui adhère sous l’eau au mystère de l’origine de la vie, une structure chimique est aujourd’hui au cœur de certaines branches de la recherche. Si nous savons déjà comment elle se forme, étudier et reproduire son fonctionnement interne pourrait permettre de mieux comprendre l’origine de la vie.

Quel est le point commun entre la substance adhésive qui permet aux moules d’adhérer à leur rocher et l’une des théories de l’origine de la vie ? Pour trouver la réponse, il nous faut un microscope pour examiner la colle créée par les mollusques de plus près. Nous observons de petites structures plus ou moins sphériques d’environ 10 µm de diamètre – soit un centième de millimètre – que l’on appelle des coacervats. Ces derniers se forment à partir de certaines macromolécules, le plus souvent des polymères ou des protéines. Lorsqu’elles sont plongées dans l’eau, et selon les conditions du milieu – notamment de pH et de salinité –, elles peuvent s’assembler pour former des coacervats, emprisonnant au passage les molécules dans leur voisinage et ce le plus souvent de manière indifférente. Selon Guillaume Gimenez, doctorant à l’institut des Sciences Moléculaires (ISM), le terme le plus approprié pour les décrire est « goutte d’eau dans l’eau » car la barrière séparant l’intérieur et l’extérieur du coacervat est trop fine pour parler de capsule.

Adeline Perro, maître de conférences à l’ISM, explique : « Les moules sécrètent des protéines qui, au contact de l’eau salée, forment des coacervats. En s’amassant, ces derniers forment cette colle qui permet aux moules d’adhérer à leur rocher. »

Un rôle dans l’origine de la vie ?

Selon l’une des multiples théories existantes, la formation de coacervats aurait été la première étape de la genèse des précurseurs des premières cellules. En effet, certains composants cellulaires se forment par coacervation, mais… l’histoire est en réalité plus complexe que cela.

Pour bien comprendre, nous allons devoir introduire le concept de chiralité. Prenez vos mains. Vous en avez une gauche et une droite. Elles sont images l’une de l’autre dans un miroir et pourtant, peu importe comment vous essayez, vous ne pouvez pas les superposer l’une sur l’autre, paumes vers le haut. À cause de cette particularité, on dit qu’elles sont chirales. Dans la nature, de nombreuses molécules ont également cette caractéristique. Elles existent alors en deux exemplaires : un « gauche » et un « droit ». La chiralité est une propriété très importante et certaines molécules chirales possèdent une forme toxique et une autre thérapeutique.

Selon certaines théories, il existerait des coacervats qui pourraient, lors de leur formation, faire un tri entre l’exemplaire gauche et le droit de certaines molécules en ne capturant que l’un des deux. Cet emprisonnement au sein du coacervat d’une seule version de la molécule permettrait alors des réactions chimiques spécifiques. Celles-ci auraient justement pu favoriser certains mécanismes essentiels pour l’apparition de la vie.

De multiples utilités

Reproduire en laboratoire des amas de coacervats similaires à ceux des moules pourrait permettre de créer une colle adhérente sous l’eau. Mais, en dehors de cette potentielle innovation biomimétique, l’intérêt principal de ces structures invisibles résiderait dans leurs mécanismes internes. Ils pourraient notamment permettre d’isoler et retirer certains composés indésirables d’une solution chimique. Pour cela, il faudrait néanmoins trouver la macromolécule qui résulterait en un coacervat capable d’emprisonner de façon spécifique ces composés. Il serait ensuite relativement aisé de retirer ces derniers de la solution. Selon Adeline Perro, « une méthode permettant de séparer les versions gauches et droites de certaines molécules chirales aurait des applications pharmaceutiques très intéressantes. » De plus, leur étude pourrait amener à une plus vaste compréhension du vivant. Guillaume Gimenez explique ainsi qu’en « essayant de recréer des compartiments cellulaires de manière artificielle, il serait possible de mieux comprendre le fonctionnement d’une cellule. »

Les coacervats sont, à l’heure actuelle, un important sujet de recherche en chimie et biochimie. Plus nous en savons sur eux, plus nous nous posons de nouvelles questions… Qui sait ce qu’ils nous révèleront à l’avenir ?

Johann Dallan

Microbiome marin : l'invisible, plus important que le visible ?

Chaque litre d’eau de mer contient entre 10 et 100 milliards de micro-organismes invisibles à l’œil nu. Ce microbiome marin est un véritable fournisseur de services pour notre planète. Même si la compréhension de ce peuple microscopique n’en est qu’à ses débuts, les recherches avancent. Colomban de Vargas, spécialiste du plancton marin, nous explique pourquoi il est urgent de connaître avec qui nous partageons notre planète.

« Découvrir le microbiome marin, c’est comme entrer dans une forêt vierge qu’il faudrait débroussailler. »

« Nous vivons dans l’eau », présente avec humour Colomban de Vargas, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff, lorsqu’il aborde les deux moments majeurs de la découverte du microbiome marin. La première observation de la Terre depuis l’espace, dans les années 60, nous a en effet permis de prendre conscience de la « planète bleue », une planète aqueuse sur près de 70% de sa surface. Quant aux premières images satellites, elles nous ont révélé que l’océan n’était en fait pas bleu mais bleu-vert, observation menant à affirmer qu’il était bel et bien vivant.

Un monde invisible mais puissant

Grâce à cette découverte, les êtres humains ont réalisé le rôle essentiel du microbiome marin. Ce régulateur de la biosphère produit en effet près de la moitié de la matière vivante et de l’oxygène sur Terre par le biais de la photosynthèse. Virus, bactéries, microalgues, plancton… Tous ces animaux microscopiques, formant ce microbiome, ont été essentiels à l’apparition de la vie ainsi qu’à son évolution. « Pendant très longtemps, ce monde invisible a habité la Terre alors qu’il n’y avait aucun organisme visible », souligne Colomban de Vargas.

À l’origine d’une Terre vivante et fonctionnelle, ce monde ancestral est beaucoup plus riche en biodiversité et plus puissant que ce que nous pourrions penser. « C’est fascinant de se dire que l’invisible est bien plus important pour l’écologie globale que ce que nous voyons », exprime le chercheur rêveur. Selon lui, l’étude de ces équilibres entre le visible et l’invisible dans les écosystèmes apparaît comme le projet du siècle : « Je pense que le microbiome doit être notre boussole. »

Mission Microbiomes, une histoire d’extrêmes

Pour mieux apprivoiser le microbiome marin, il faut d’abord partir à sa rencontre ! Tel est le but de la Fondation Tara Océan et de ses expéditions à bord de la célèbre Goélette depuis plus de dix ans maintenant. Après avoir élaboré un véritable atlas du plancton à l’échelle planétaire, lors de sa première excursion consacrée à ces organismes, le bateau-laboratoire a vogué de l’Atlantique Sud jusqu’en Antarctique pour comprendre comment le microbiome marin s’adapte aux extrêmes environnementaux. Les chercheur·e·s se sont rendu·e·s dans des endroits où l’océan changeait radicalement de conditions, « aussi bien avant l’embouchure d’un fleuve qu’autour d’un iceberg », précise Colomban de Vargas, co-directeur de cette Mission Microbiomes.

Aujourd’hui, un arsenal d’innovations scientifiques leur permet d’aller encore plus loin dans leurs analyses. Une des plus puissantes concerne le séquençage de l’ADN à haut débit offrant d’incroyables perspectives d’entrée dans le monde invisible. « En prenant des morceaux de planète, d’eau ou de sol, nous pouvons séquencer massivement des marqueurs génétiques qui nous dévoilent qui est là », développe l’écologue. Quant à l’imagerie automatisée, elle permet d’étudier l’intérieur des cellules de façon plus efficace. « Cela permet d’aller plus vite et de manière plus quantitative sans que cela ne soit trop subjectif », précise-t-il.

À l’orée d’une forêt vierge

Les résultats de la Mission Microbiomes sont encore loin d’être connus. « L’échantillonnage étant fait, il nous faut désormais analyser le matériel », explique Colomban de Vargas. « Nous avons amassé des données pour près de vingt ans de recherche ! » Les analyses des premières explorations sont encore en cours comme nous en informe le scientifique : « Des étudiant·e·s en thèse analysent les données de la première expédition Tara Océan et découvrent aujourd’hui encore des tonnes de choses ! »

« Découvrir le microbiome marin, c’est comme entrer dans une forêt vierge qu’il faudrait débroussailler », illustre l’expert. Selon lui, l’aide des citoyen·ne·s sera essentielle. Avec le développement d’une nouvelle génération d’instruments simples et bon marché, permettant d’observer et de mesurer le microbiome, des campagnes d’initiation à l’océanographie participative devraient être proposées aux « citoyen·ne·s des mers ». Pêcheur·se·s, aquaculteur·rice·s et navigateur·rice·s pourront ainsi mieux comprendre l’impact du changement climatique sur leur activités marines et ajuster leurs pratiques en conséquent.

Maëlys Humeau

À la découverte des maladies

auto-immunes : l’exemple de la myasthénie

95% des personnes qui souffrent d’une maladie auto-immune sont des femmes. À travers l’exemple de la myasthénie, plongez dans ces troubles du système immunitaire qui comportent encore de nombreuses zones d’ombre à explorer.

Les maladies auto-immunes sont des maladies induites par des agents infectieux : les pathogènes. Ces derniers peuvent ressembler, presque à l’identique, à des structures du corps humain. « Ce phénomène se nomme le mimétisme moléculaire », précise le médecin, professeur en immunologie et co-directeur du laboratoire ImmunoConcEpT, Patrick Blanco. Les défenses immunitaires « se trompent » alors et détruisent, en plus des cellules infectées et de l’agent pathogène potentiellement dangereux, les cellules du corps humain elles-mêmes « comme par un effet de ricochet ».

Les femmes plus sujettes à ces « auto-attaques » ?

Bon nombre de gènes qui codent pour des molécules importantes pour le fonctionnement du système immunitaire sont codés par le chromosome X (appelé aussi chromosome sexuel).

L’un des deux chromosomes X de la femme est classiquement inactivé pour éviter que la femme ne possède trop d’anticorps. Ce phénomène porte le nom d’inactivation de l’X. Parfois, il se révèle être imparfait, le système immunitaire de la femme présentant alors deux chromosomes X fonctionnels ce qui induit un codage des protéines du gène X « en double dose ». Cette singularité confère au système immunitaire une meilleure efficience aux attaques infectieuses. Les femmes sont alors généralement beaucoup plus résistantes aux infections car en « sur-alerte immunitaire ».

Cette sur-alerte crée une activation trop fréquente des défenses immunitaires, entraînant un risque accru d’attaques sur des cellules qui ne sont pas pathogènes : des auto-attaques. En résulte un risque accru de développer une maladie auto-immune.

L’exemple de la myasthénie

La myasthénie est l’une de ces maladies auto-immunes touchant principalement les femmes. Elle se caractérise par une attaque des anticorps sur les jonctions entre le système nerveux et les muscles. « Les anticorps sont dirigés vers les récepteurs de la jonction neuromusculaire », précise Patrick Blanco.

Aucune maladie auto-immune ne se guérit entièrement, mais les médicaments à disposition des médecins permettent de les mettre en rémission. Patrick Blanco nous explique que « pour certains cas de myasthénie, on va essayer de faire en sorte que les anticorps qui attaquent la jonction neuromusculaire disparaissent. » C’est l’objectif recherché lorsque l’on donne des médicaments ciblant les cellules qui produisent les auto-anticorps.

La myasthénie auto-immune durant la grossesse

Durant la grossesse, la myasthénie peut être la cause de graves complications. En effet, les jonctions neuromusculaires pulmonaires peuvent alors être impactées, causant de graves insuffisances respiratoires dans les cas les plus extrêmes.

Une autre implication pour la femme enceinte est la capacité qu’ont les auto-anticorps acteurs de cette myasthénie de se transmettre à l’enfant durant la grossesse. Toutefois, l’enfant ne développera pas la maladie. Il présentera des symptômes à cause des anticorps légués par sa mère. Mais son système immunitaire, lui, ne créera pas cet anticorps défectueux. Patrick Blanco plaisante et explique : « C’est un premier cadeau que la mère fait à l’enfant. Les anticorps peuvent passer chez le bébé à partir de la quinzième semaine de grossesse. Ils mettront entre 4 et 6 mois à être éliminés. »

La surconsommation d’antibiotiques, facteur de risque

En France, environ 5 millions de personnes souffrent d’une maladie auto-immune. L’une des causes aggravantes pour ces malades est la consommation en trop grande quantité d’antibiotiques.

Afin de lutter contre l’aggravation des cas, le gouvernement diffuse actuellement une nouvelle campagne de prévention contre la surconsommation d’antibiotiques. L’un des risques est un déséquilibre de l’homéostasie qui régule les composantes internes du corps humain, dont son microbiote.

En l’impactant ainsi, on peut transformer un microbiote normal en un microbiote pro-inflammatoire. Deux conséquences peuvent en découler. Premièrement, le corps peut devenir plus apte à développer des maladies auto-immunes. Ensuite, les maladies auto-immunes peuvent devenir plus résistantes aux traitements classiquement proposés. C’est pourquoi il est vital de suivre les prescriptions médicamenteuses de son médecin et de ne pas faire de l’automédication.

Benoît Mieuzé

Les microplastiques : une pollution invisible

Aujourd’hui, la production de plastiques représente 370 millions de tonnes par an, contre 1 million dans les années 50. Jérôme Cachot, enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux au laboratoire EPOC, nous partage son expertise des microplastiques par rapport aux enjeux environnementaux.

En 1995, à bord d’un submersible à 700 mètres de profondeur dans un canyon en mer Méditerranée, Jérôme Cachot faisait déjà face à la pollution plastique : « Quand on a allumé les projecteurs, ce que j’ai vu ce n’était pas un fond de sable, c’était une montagne de bouteilles plastiques. » Ces bouteilles, en se dégradant, forment ce que l’on appelle aujourd’hui les microplastiques secondaires (taille entre 1 µm – 5000 µm). C’est la forme de pollution plastique la plus présente dans les océans (usure des pneus, fibres de textiles, etc). Les microplastiques dits primaires sont quant à eux produits sous forme micrométrique et ajoutés à des produits de soins corporels, à des produits de nettoyage, etc.

Du plastique au microplastique

Le plastique est un polymère de synthèse produit à partir d’hydrocarbure. Il est associé à des additifs qui vont le colorer, modifier sa texture, sa résistance, sa transparence, etc. Mais ils ne sont pas liés chimiquement à ce polymère.

Or une bouteille plastique dans l’environnement va endurer différentes modifications. Elle va d’abord subir l’effet des UV qui vont l’oxyder, modifiant sa structure et ses propriétés physico-chimiques. Notre bouteille plastique deviendra alors jaune, mais aussi plus rigide et friable. Après cela, elle va être soumise à des actions mécaniques (vagues et vent) qui vont la fragmenter jusqu’à former des microplastiques. Les additifs, quant à eux, vont se retrouver dans l’environnement puisqu’ils sont ajoutés au polymère de plastique sans y être liés.

Une dégradation complète du plastique peut prendre quelques centaines voire plusieurs milliers d’années. « Le milieu aquatique est le réceptacle final de toutes les pollutions humaines, donc à un moment ou un autre tous les polluants rejetés par l’Homme arrivent dans les mers et océans », nous alerte Jérôme Cachot.

Les fibres de textiles, la forme majoritaire

Lors du Vendée Globe, le skipper Fabrice Amédéo a équipé son monocoque d’un capteur de microplastiques. Jérôme Cachot, pour le projet Océans de microplastiques, a procédé à l’analyse des 56 échantillons récoltés : il nous indique que « tous les tamis à 100 µm étaient contaminés par des microplastiques, et en majorité des fibres textiles en plastique ou en cellulose. »

Le processus de lavage de nos machines à laver assouplit les fibres textiles et les rend plus friables. En créant des frottements, le malaxage de nos vêtements dans le tambour amène ainsi les fibres des textiles à se détacher des tissus. Les machines de nos ménages relâcheraient moins d’additifs pour un vêtement usé qu’un vêtement sortant d’une industrie textile, mais de plus en plus de fibres s’en détachent au fil du temps à cause de leur usure. S’il existe des filtres sur nos machines, ceux-ci sont faits pour retenir les macroparticules. Les fibres micrométriques, elles, sont conduites jusqu’aux stations d’épuration. Une partie est sédimentée mais une autre est évacuée avec les eaux traitées dans les rivières, pour finir dans les fleuves et océans.

« Nous pourrions rendre plus efficace ce processus en mettant des filtres de porosité plus fins dans les machines à laver, ou en ajoutant un traitement supplémentaire au niveau des stations d’épuration », propose Jérôme Cachot. Mais cela demande plus de maintenance et un coût plus important. Malheureusement, aujourd’hui il n’existe pas de solution à grande échelle pour éviter qu’une partie de ces fibres micrométriques soit libérée dans l’environnement.

Comment agir ?

Chacun peut agir au quotidien en faisant attention à sa consommation de plastique. Notamment pour les vêtements : préférer des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements recyclés. Ces derniers ont une fabrication qui a le mérite de réutiliser le plastique, mais au lavage, ils relâchent une quantité extrêmement importante de fibres textiles PET (polyéthylène téréphtalate) puisque ce plastique recyclé aurait perdu toute résistance à l’abrasion.

Il est également possible de collecter les déchets plastiques dans l’environnement au niveau des berges des rivières et des stations d’épuration. C’est un bon moyen d’éviter que ce plastique soit transporté vers l’océan et disparaisse dans les fonds marins.